Colocation als Schlüsselmodell für moderne IT-Infrastrukturen

Die Anforderungen an digitale Infrastrukturen wachsen rasant – getrieben durch datenintensive Anwendungen, Cloud-Dienste, KI-Modelle und die fortschreitende Digitalisierung der Wirtschaft. Unternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, ihre IT-Umgebungen flexibel, sicher und effizient zu gestalten. Eine zentrale Rolle nimmt dabei das Modell der Colocation ein: Die Auslagerung von Server- und Netzwerktechnik in professionell betriebene Rechenzentren.

Colocation bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre eigene Hardware in einer hochverfügbaren Umgebung zu betreiben – ohne den Aufwand und die Kosten für den Bau und Betrieb eines eigenen Rechenzentrums. In Deutschland hat sich dieses Marktsegment in den letzten Jahren rasant entwickelt: Es prägt nicht nur die Struktur der Rechenzentrumslandschaft, sondern wird zunehmend auch zu einem Treiber für Innovation, Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Wertschöpfung.

Dieser Beitrag bietet einen Überblick über den aktuellen Status des Colocation-Marktes in Deutschland. Er beleuchtet zentrale Trends, regionale Schwerpunkte – insbesondere das Rhein-Main-Gebiet mit Frankfurt als bedeutendstem Standort – sowie regulatorische Entwicklungen und Zukunftsperspektiven.

Status Quo des Colocation-Marktes in Deutschland

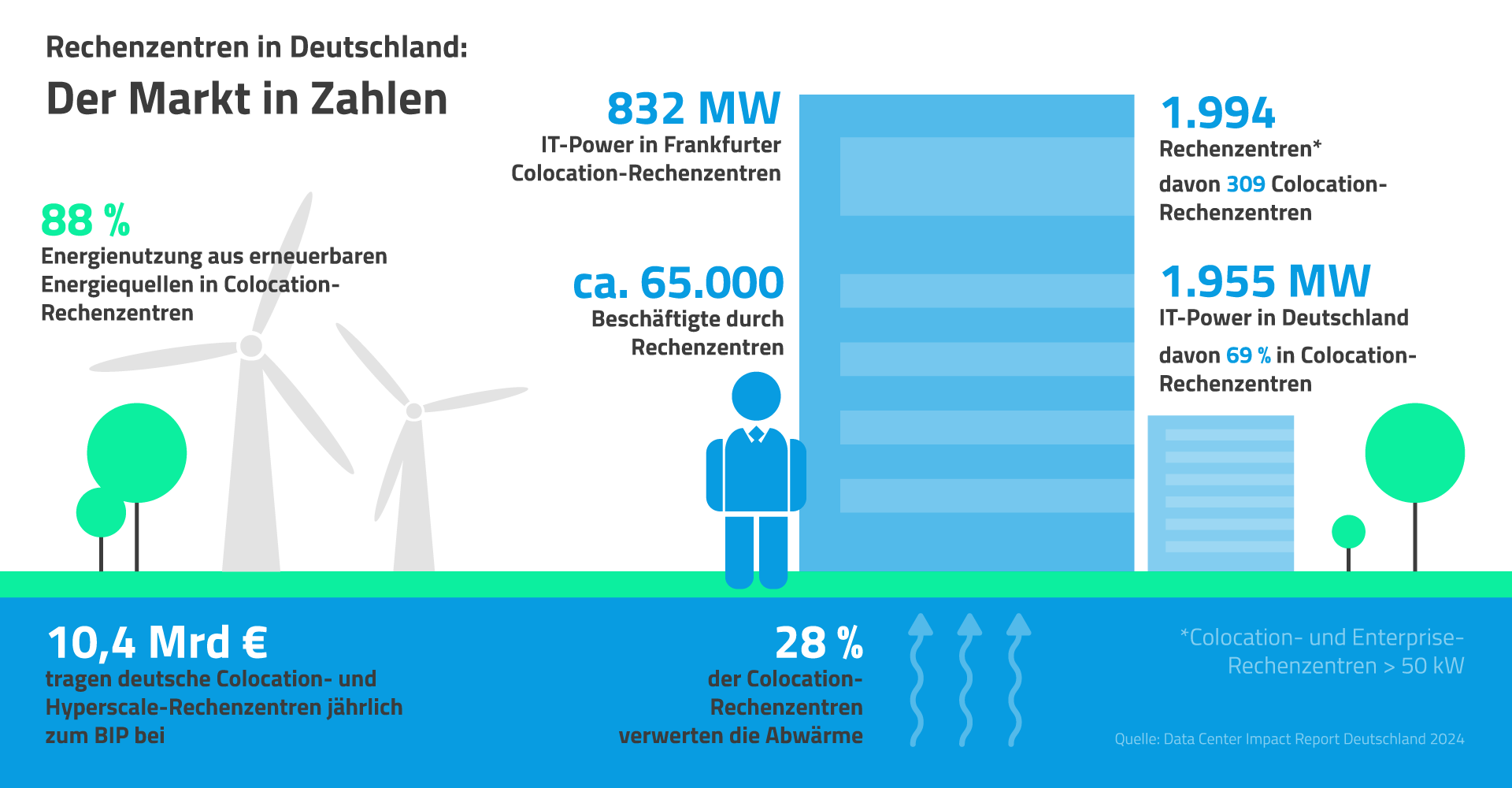

Deutschland zählt heute zu den wichtigsten Colocation-Märkten in Europa – und befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs. Der Trend zur Auslagerung von IT-Infrastrukturen in spezialisierte Rechenzentren spiegelt sich auch in der Verteilung der Kapazitäten wieder: Rund 70 % der gesamten Rechenzentrumsleistung in Deutschland entfallen mittlerweile auf Colocation-Anlagen. Das entspricht ca. 1.360 Megawatt von insgesamt 1.955 MW verfügbarer IT-Leistung – Tendenz steigend.

Ein weiterer Beleg für die zunehmende Bedeutung: Fast die Hälfte aller Rechenzentrumskapazitäten in Deutschland befinden sich inzwischen in Colocation-Gebäuden. Die klassische Trennung zwischen Eigenbetrieb (Enterprise-Rechenzentren) und externer Infrastruktur verschwimmt immer mehr, da auch große Unternehmen sowie Hyperscaler wie Amazon, Microsoft und Google verstärkt auf Colocation-Flächen setzen.

Im internationalen Vergleich wird die Stärke des deutschen Marktes besonders deutlich. Laut DataCenterMap betreibt Deutschland aktuell mehr Colocation-Rechenzentren (425) als Großbritannien (420) – und steht damit im europäischen Vergleich an der Spitze. Die Marktdynamik spiegelt sich zudem in den ambitionierten Ausbauplänen wider: Innerhalb der nächsten fünf Jahre soll sich die Kapazität des Colocation-Markts mehr als verdoppeln, von derzeit rund 1,3 GW auf über 3,3 GW.

Gleichzeitig zeigt sich eine Konsolidierung im Markt: Die Zahl kleinerer Colocation-Rechenzentren (ab etwa 50 kW IT-Leistung) nimmt ab. Viele dieser Betreiber stellen ihr Angebot ein oder verlagern Server in größere, effizientere Einrichtungen. Dies unterstreicht den Trend zu Skaleneffekten und professionellen Strukturen im Betrieb von Rechenzentren.

Regionale Schwerpunkte: Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet im Fokus

Ein Blick auf die geografische Verteilung der Colocation-Kapazitäten zeigt eine klare Konzentration auf wenige Ballungsräume. Unangefochtener Spitzenreiter in Deutschland ist die Metropolregion Frankfurt am Main – sie bildet das Herzstück der deutschen Rechenzentrumslandschaft.

Fast zwei Drittel der verfügbaren IT-Leistung in Colocation-Rechenzentren entfallen auf den Großraum Frankfurt. Die Region profitiert von ihrer zentralen Lage in Europa, exzellenten Netzanbindungen (z. B. durch den Internetknoten DE-CIX), der Nähe zu Finanzinstituten, Industrie und internationalen Konzernen – sowie von einer historisch gewachsenen Infrastruktur.

Frankfurt zählt nicht nur national, sondern auch international zu den bedeutendsten Standorten für Rechenzentren. Die Stadt ist Teil des sogenannten FLAP-D-Marktes – einer der wichtigsten europäischen Cluster für digitale Infrastrukturen, bestehend aus Frankfurt, London, Amsterdam, Paris und Dublin.

Neben Frankfurt rücken auch andere Standorte wie Berlin-Brandenburg und München stärker in den Fokus von Investoren und Betreibern. Vor allem in Berlin wächst die Nachfrage nach Colocation-Flächen. In München zeigen sich die Betreiber zuversichtlich, was die weitere Marktentwicklung betrifft.

Allerdings bringt die hohe Konzentration in Ballungsräumen auch Herausforderungen mit sich. So zeigen sich in Frankfurt und Berlin bereits erste Anzeichen einer Überlastung: Die Verfügbarkeit geeigneter Grundstücke sowie ausreichender Stromanschlusskapazitäten wird zunehmend zum Engpass für den weiteren Ausbau. Dies führt zu steigenden Kosten, längeren Genehmigungsverfahren und wachsendem Wettbewerb um Ressourcen – und könnte mittelfristig zu einer stärkeren Dezentralisierung führen.

Trends & Entwicklungen im Colocation-Markt

Der Colocation-Markt in Deutschland befindet sich in einer dynamischen Transformationsphase. Neben dem anhaltenden Wachstum lassen sich mehrere strukturelle Entwicklungen und Trends beobachten, die das Marktumfeld in den kommenden Jahren prägen werden.

1. Kapazitätsausbau und Marktkonsolidierung

Die Nachfrage nach Rechenzentrumsflächen – insbesondere nach hochverfügbaren, nachhaltigen und skalierbaren Colocation-Angeboten – wächst kontinuierlich. Prognosen gehen davon aus, dass sich die verfügbare Colocation-Kapazität in Deutschland von derzeit rund 1,3 GW auf über 3,3 GW innerhalb der nächsten fünf Jahre mehr als verdoppeln wird. Das entspricht einem der stärksten Wachstumspfade im europäischen Vergleich.

Parallel dazu setzt sich die Konsolidierung des Marktes fort: Kleinere Betreiber verschwinden zunehmend vom Markt oder werden übernommen. Großanbieter dominieren das Geschehen, was zu professionelleren Strukturen, effizienteren Betriebsmodellen und stärkerer Standardisierung führt.

2. Zunehmende Bedeutung hybrider IT-Architekturen

Während Unternehmen früher zwischen On-Premises, Colocation oder Cloud wählen mussten, setzen sich heute zunehmend hybride Architekturen durch. Dabei kombinieren Unternehmen verschiedene Betriebsmodelle, um Flexibilität, Sicherheit und Performance optimal auszubalancieren. Colocation dient in diesem Kontext häufig als stabiles Rückgrat für geschäftskritische Anwendungen – ergänzt durch Cloud-Komponenten für skalierbare Workloads.

3. Nachfrage durch Hyperscaler und nationale Cloud-Anbieter

Internationale Hyperscaler wie Amazon Web Services, Microsoft Azure oder Google Cloud greifen beim Ausbau ihrer Präsenz in Deutschland stark auf Colocation-Flächen zurück – nicht zuletzt, um lokale Datenschutzanforderungen und Betriebsauflagen effizient zu erfüllen. Gleichzeitig nutzen auch immer mehr nationale Anbieter und Systemhäuser Colocation, um ihre Dienste flexibel zu skalieren, ohne selbst in Rechenzentrumsinfrastruktur investieren zu müssen.

Nachhaltigkeit und Regulierung: Zwischen Pflicht und Wettbewerbsvorteil

Im Zuge des steigenden Energiebedarfs und der politischen Klimaziele rückt das Thema Nachhaltigkeit im Colocation-Markt immer stärker in den Fokus. Gleichzeitig verschärfen sich die gesetzlichen Vorgaben – insbesondere durch das neue Energieeffizienzgesetz (EnEfG), das Rechenzentrumsbetreiber vor neue Herausforderungen stellt, aber auch Chancen eröffnet.

1. Hoher Anteil erneuerbarer Energien

Schon heute zählen viele Colocation-Rechenzentren in Deutschland zu den energieeffizientesten Infrastrukturen der digitalen Welt. Rund 88 % des verbrauchten Stroms stammen bereits aus erneuerbaren Quellen. Ein großer Teil der Betreiber bezieht grünen Strom über sogenannte Power Purchase Agreements (PPA) und beteiligt sich damit aktiv am Ausbau regenerativer Energiequellen in Deutschland.

Auch grüne Zertifikate und Herkunftsnachweise spielen eine wichtige Rolle bei der nachhaltigen Strombeschaffung und dem Nachweis gegenüber Kunden und Behörden.

2. Energieeffizienz und PUE-Ziele

Die Power Usage Effectiveness (PUE) ist eine zentrale Kennzahl zur Bewertung der Energieeffizienz eines Rechenzentrums. Im Durchschnitt erreichen Colocation-Rechenzentren in Deutschland derzeit einen PUE-Wert von 1,3. Nur ein kleiner Teil der Einrichtungen unterschreitet bereits den ambitionierten Zielwert von 1,2.

Das neue EnEfG verschärft die Anforderungen:

- Neue Rechenzentren (> 300 kW IT-Leistung), die ab Juli 2026 in Betrieb gehen, müssen einen PUE-Wert von maximal 1,2 einhalten.

- Für bestehende Einrichtungen gelten ab Juli 2027 zunächst 1,5, ab 2030 dann ebenfalls 1,3 als Grenzwert.

Diese Vorgaben erhöhen den Druck auf Betreiber, in energieeffiziente Technik, moderne Kühlsysteme und intelligente Steuerungslösungen zu investieren.

3. Abwärmenutzung auf dem Vormarsch

Ein weiteres zentrales Thema im Kontext Nachhaltigkeit ist die Nutzung von Abwärme, die in Rechenzentren in großer Menge entsteht. Laut Umfrage geben bereits 28 % der Betreiber an, ihre Abwärme aktiv weiterzuverwenden – etwa zur Gebäudebeheizung oder Einspeisung in Nahwärmenetze. Weitere 31 % investieren aktuell in die notwendige Technik.

Für Rechenzentren mit einer Leistung über 1 MW schreibt das EnEfG zudem eine verpflichtende Kosten-Nutzen-Analyse zur Abwärmenutzung vor – ein Schritt, der langfristig zu einer besseren Integration in kommunale Infrastrukturen führen könnte.

4. Regulatorische Herausforderungen und Chancen

Neben den Chancen durch Energieeffizienz und Nachhaltigkeit birgt die zunehmende Regulierung auch Risiken:

- Meldepflichten, wie sie das EnEfG vorsieht (z. B. jährliche Nachweise über kundenspezifische Energieverbräuche), gehen zum Teil über EU-Vorgaben hinaus.

- Einige Betreiber befürchten hierdurch Standortnachteile gegenüber anderen europäischen Ländern.

Gleichzeitig entstehen neue Wettbewerbsvorteile: Anbieter, die regulatorische Anforderungen frühzeitig erfüllen und transparent kommunizieren, gewinnen das Vertrauen von Kunden und Investoren – und positionieren sich erfolgreich als zukunftssichere Partner.

Wirtschaftliche Bedeutung der Colocation-Branche

Die Rechenzentrumsbranche – und insbesondere das Segment Colocation – leistet einen zunehmend wichtigen Beitrag zur deutschen Wirtschaft. Die Kombination aus digitaler Infrastruktur, nachhaltiger Energieversorgung und strategischer Standortwahl macht Colocation zu einem zentralen Baustein der digitalen Wertschöpfungskette.

Aktuellen Erhebungen zufolge tragen Colocation- und Hyperscale-Rechenzentren in Deutschland jährlich rund 10,4 Milliarden Euro zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei. Dieser wirtschaftliche Beitrag wird in den kommenden Jahren voraussichtlich stark steigen: Bis 2029 soll sich dieser Wert auf rund 23 Milliarden Euro mehr als verdoppeln.

Diese Entwicklung zeigt: Colocation ist weit mehr als eine technische Notwendigkeit. Der Betrieb moderner Rechenzentren schafft Arbeitsplätze, fördert Innovation in angrenzenden Branchen (wie IT-Sicherheit, Netzwerktechnologie oder Energiewirtschaft) und bildet die Grundlage für digitale Geschäftsmodelle in nahezu allen Wirtschaftssektoren.

Auch für Kommunen und Regionen bedeutet die Ansiedlung von Colocation-Infrastruktur oft einen direkten wirtschaftlichen Nutzen – etwa durch Gewerbesteuereinnahmen, Kooperationen mit lokalen Energieversorgern oder gezielte Investitionen in Netzausbau und Standortentwicklung.

Nicht zuletzt sind Rechenzentren ein strategischer Faktor für die digitale Souveränität Deutschlands und Europas – insbesondere in Hinblick auf Datenschutz, Cloud-Regulierung und Innovationsfähigkeit im internationalen Wettbewerb.

Ausblick: Wie geht es weiter im Colocation-Markt?

Der Colocation-Markt in Deutschland steht vor einem Jahrzehnt tiefgreifender Veränderungen – mit vielversprechenden Wachstumsperspektiven, aber auch neuen Herausforderungen. Die Weichen für eine nachhaltige, leistungsfähige und zukunftsorientierte digitale Infrastruktur werden bereits heute gestellt.

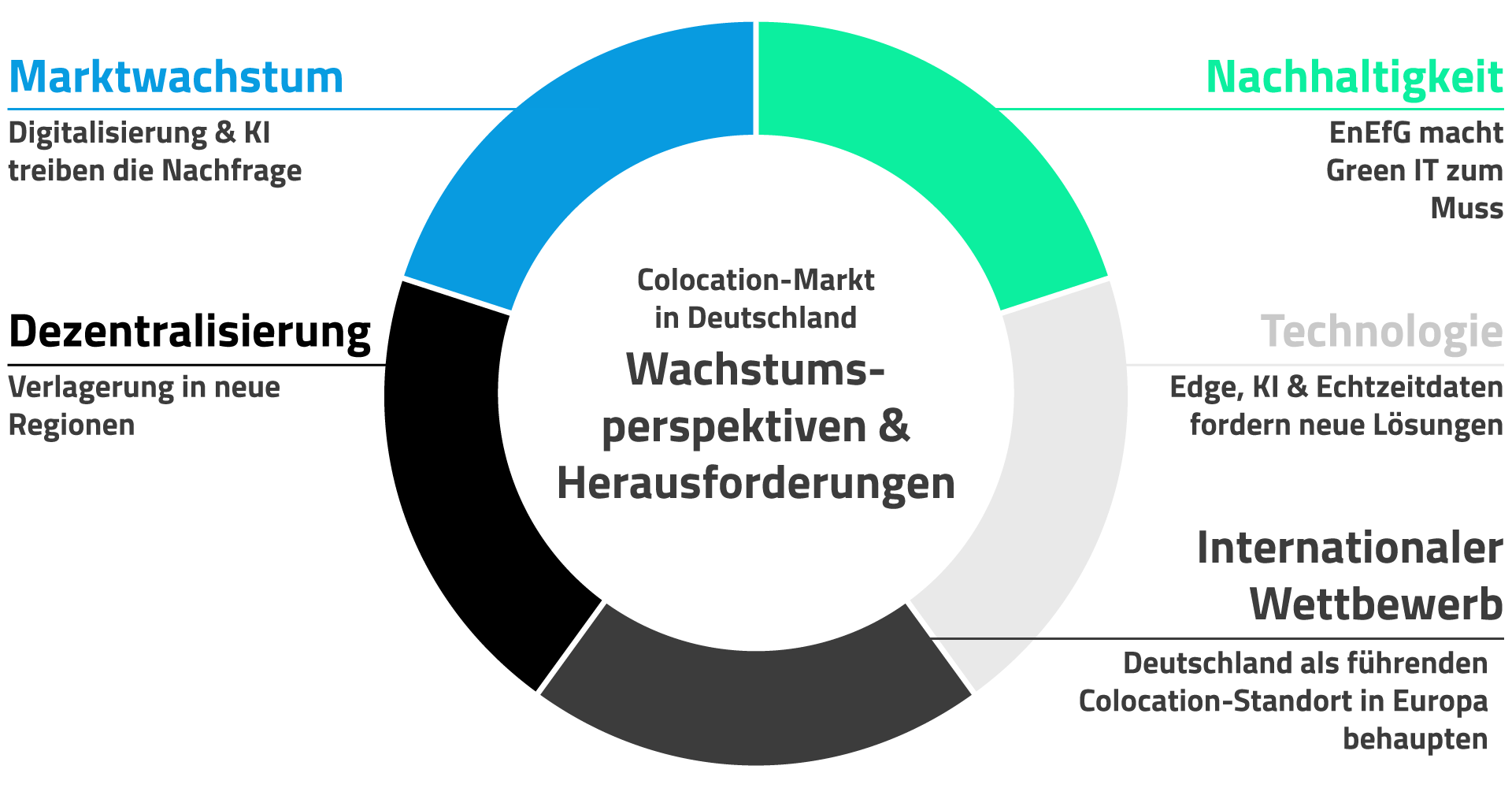

1. Wachstum setzt sich fort

Die Prognosen zum Kapazitätsausbau zeigen klar: Der Markt wird weiter wachsen. Getrieben durch Digitalisierung, KI, IoT und Cloud-Dienste, bleibt die Nachfrage nach professionellen Rechenzentrumsdienstleistungen hoch – sowohl bei Mittelstandsunternehmen als auch bei globalen Cloud-Anbietern. Gleichzeitig steigt der Bedarf an höherer Ausfallsicherheit, Skalierbarkeit und energieeffizientem Betrieb.

2. Dezentralisierung als möglicher Gegentrend

Während Frankfurt weiterhin der dominierende Standort bleiben dürfte, könnten Engpässe bei Stromanschlüssen, Grundstücken und Genehmigungen mittelfristig zu einer Verlagerung in neue Regionen führen. Ländliche und periphere Räume, die gute Netzanbindung und günstige Energiekosten bieten, könnten davon profitieren – sofern regulatorische Rahmenbedingungen Investitionen begünstigen.

3. Nachhaltigkeit als Differenzierungsfaktor

Die kommenden Jahre werden zeigen, welche Anbieter es schaffen, die regulatorischen Vorgaben des EnEfG in effiziente und transparente Nachhaltigkeitsstrategien zu übersetzen. Green IT wird zum entscheidenden Faktor – nicht nur aus regulatorischen Gründen, sondern auch im Hinblick auf die Kundenanforderungen und ESG-Kriterien von Investoren.

4. Neue Anforderungen durch Technologie und Gesellschaft

Künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge, autonome Systeme und datenintensive Echtzeit-Anwendungen stellen neue Anforderungen an Latenz, Bandbreite und Sicherheit. Der Colocation-Markt wird darauf mit innovativen Betriebsmodellen, Edge-Integration und verbesserten Connectivity-Lösungen reagieren müssen.

5. Deutschland im internationalen Wettbewerb

Deutschland hat sich in Europa als führender Colocation-Standort etabliert. Die Position innerhalb der FLAP-D-Märkte gilt es zu behaupten – durch Investitionen, politische Weitsicht und einen klaren Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit. Die kommenden Jahre werden entscheidend sein, ob Deutschland seine Rolle als bevorzugter Standort für digitale Infrastruktur weiter ausbauen kann.

Fazit: Colocation in Deutschland – ein Markt im Aufbruch

Der Colocation-Markt in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt und spielt heute eine Schlüsselrolle im digitalen Ökosystem. Die Kombination aus wachsender Nachfrage, technologischem Wandel, Nachhaltigkeitsdruck und regulatorischen Vorgaben sorgt für ein dynamisches Marktumfeld, das sowohl Chancen als auch Herausforderungen bereithält.

Besonders das Rhein-Main-Gebiet mit Frankfurt als führendem Standort zeigt exemplarisch, wie sich regionale Infrastrukturen zu internationalen Knotenpunkten entwickeln können – mit hoher wirtschaftlicher Relevanz und enormem Innovationspotenzial.

Zugleich wächst die Bedeutung nachhaltiger Betriebsmodelle und gesetzeskonformer Energieeffizienz. Unternehmen, die sich frühzeitig auf diese Anforderungen einstellen, verschaffen sich langfristige Wettbewerbsvorteile und positionieren sich als verlässliche Partner im digitalen Wandel.

Colocation ist längst mehr als nur ein technischer Betriebsansatz – es ist ein strategisches Instrument zur Gestaltung einer resilienten, zukunftsfähigen und nachhaltigen IT-Landschaft in Deutschland.